ナチュラル。ハニー。ウォッシュト。

コーヒーのパッケージで目にするこれらの単語の意味をご存知ですか?

「ナチュラルということは、自然に優しい農法で育てられたのかな」

「ハニーということは、甘いコーヒーなのだろう」

そう思いになられている方も多いかもしれません。

正解は、そのコーヒーがどのような工程を経て果実から生豆に加工されたかを示す「精製方法」です。実は味わいに大きく関わる重要な要素の一つで、それ故にスペシャルティコーヒーのシングルオリジンのパッケージには必ず精製方法が明記されています。

「精製方法」について知ると、味わいの違いがわかり、それが自分好みのコーヒーに出会うための手掛かりとなります。今回はそんな「精製方法」についてご紹介したいと思います。

INDEX

コーヒーの精製とは

そもそもなぜ精製が必要なのか、まずは収穫されたコーヒーの写真からみていきましょう。

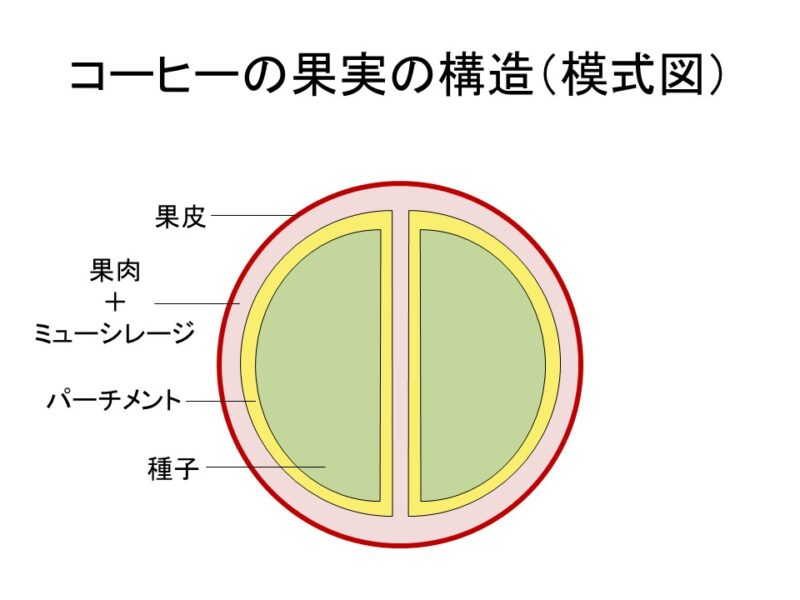

では、次に収穫されたコーヒーチェリーの断面図を見てみましょう。

上図の「種子」の部分が、コーヒー生豆として焙煎されて商品となる部分です。

つまり収穫したコーヒーチェリーから種子を取り出して生豆を得るためには、①果皮や果肉、パーチメントなどの被覆物を除去し、②水分を除去する(=乾燥させる)工程が必要となります。

この工程がコーヒーの「精製」です。

4つの精製方法

コーヒーの精製方法は、主に以下の四つに分類されます。キーワードはコーヒーをどの状態で乾燥をさせるかです。

ナチュラル(乾式、非水洗式)

コーヒーチェリーを果実のまま乾燥させる方法です。乾燥された果実の被覆物を除去して、コーヒー生豆を取り出します。果実のまま乾燥させることによって独特な風味が得られる一方で、シンプルな工程故に熟度を揃えるための選別が難しく風味に悪影響を及ぼす未熟豆が混入しやすいというデメリットがあります。

高品質なナチュラル精製のコーヒー生豆を得るためには、完熟豆だけを手摘みで収穫をしたり、乾燥ムラが起きないように定期的に撹拌したりと、丁寧な仕事が求められます。

パルプトナチュラル(半水洗式)

果肉を除去し、粘質物(ミューシレージ)を残した状態で乾燥させる方法です。上述したナチュラル精製のデメリットを解決するために1980年代にブラジルで実用化されました。収穫されたコーヒーチェリーを果肉除去機にかけると、果肉の硬い未熟豆はきれいに果肉が除去されずに機械内に残るため、完熟豆と未熟豆を比較的容易に選別することができるのです。

これにより、熟度を揃えて精製することが可能となり、品質が安定します。大規模農園で機械による無差別収穫を行うブラジルでは、これにより品質が向上しました。

ウォッシュト(湿式、水洗式)

伝統的には、コーヒーチェリーの果肉と粘質物(ミューシレージ)を除去した状態で乾燥させる方法です。機械を使って果肉を除去したのち、水を使って粘質物(ミューシレージ)を洗い流します。

機械や水路などの設備だけでなく、大量の水を必要とする精製方法ですが、気候に影響を受けにくく、工程の中で機械や浮力を用いた選別が可能なため、品質が均一化された質の高いコーヒー生豆を得やすくなります。

スマトラ式

コーヒーチェリーの果肉と粘質物(ミューシレージ)を除去後、生乾きの状態で被覆物を除去し、種子の状態で本格的な乾燥をさせる方法です。その名の通り、インドネシアのスマトラ島など一部の地域で行われています。

雨が多い土地柄のため、乾燥期間を短くするために考案された方法で、スマトラ式で精製されたコーヒーは唯一無二の独特な風味を醸し出します。スマトラ島で生産されたアラビカ種のコーヒーは、マンデリンとして非常に人気の高いコーヒーです。

同じ豆でも精製によって味わいが変わる!?

精製工程における「どの状態で乾燥されるか」の4つの違いが、コーヒーの味わいの違いにも表れてきます。

ナチュラル(乾式、非水洗式)=熟した果実感

ナチュラルの場合、果肉をつけたままの状態が長く続くことが影響して、独特の香りと味わいのあるコーヒーに仕上がります。熟したベリー系の果実、スパイス感、ワインやウイスキーを思わせる芳醇さ等、その味わいの表現は様々です。

パルプトナチュラル(半水洗式)=ほどよい果実味と甘さ

パルプトナチュラルは精製方法でも味わいの面でもウォッシュトとナチュラルの中間のイメージで、ほどよい果実の風味や甘さが楽しめます。

ウォッシュト(湿式、水洗式)=きれいな酸、クリアな味わい

ウォッシュトの場合は果肉が取り除かれた状態で乾燥されるため、きれいな酸やクリアな味わいが特徴です。

ワインでいえば、ナチュラルは「赤」、ウォッシュトは「白」のようにとらえていただいてもよいかもしれません。

スマトラ式=唯一無二の独特な香味

スマトラ式は独特な味わいです。その風味はなめし皮、森の湿った土、ビターアーモンド、ハーブ、トロピカルフルーツなどとも表現されます。

生産者は最適な精製方法を選択している

味わいの個性が現れる精製方法を、生産者はどのように選択しているのでしょうか?そこには実に様々な背景があります。キーワードは「伝統・進化・発展」です。

精製方法は生産国の環境要因に応じて選択されていた

コーヒーの精製方法は、生産国の環境にあわせて採用され発展してきた伝統があります。

例えばナチュラル精製はエチオピア、イエメン、ブラジルなど、雨季と乾季が分かれていて、コーヒーを乾燥させるための広い土地がある生産国で古くから行われてきました。水を使用しないため、水源にアクセスの悪い立地でも可能な精製方法です。

逆に雨季と乾季がはっきり分かれていない生産国や、コーヒーを乾燥させるために広い土地を確保できない生産国では、機械と水を活用したウォッシュト精製が行われてきました。

このように、生産者がどのような精製方法を選択するかは、生産国の環境的要因や流通条件が主な理由でした。雨の多いインドネシアで乾燥期間を短くするために考案されたスマトラ式は、その典型かもしれません。

消費国側のニーズにあわせた精製方法の進化

環境的要因や流通条件に応じて選択されていた精製方法ですが、コーヒーの味わいに大きく影響することから、スペシャルティコーヒー市場の拡大と共にコーヒーの精製も進化をしていきます。

「よりおいしいものを」という消費国のニーズに対して、生産者は精製の質を高めること(精製設備の刷新や、機械の導入など)により高品質なコーヒーを作り出し、「より多様な香味を」という消費国のニーズに対しては複数の精製方法を選択することでそのニーズに応えてきました。伝統的にウォッシュト精製を選択していた生産国で、ナチュラル精製に挑戦する生産者も増えています。

しかしながら、品質の良いナチュラル精製のコーヒーを生み出すためには熟度を揃えた収穫、適切な乾燥設備、定期的な撹拌など、高い精製技術が求められます。そこが腕の見せ所であり、生産者の情熱や努力の結果生み出された質の高いコーヒーは消費国で高く評価され、高値で取引されます。

高品質なコーヒーが高値で取引されるスペシャルティコーヒー市場の発展とともに、精製方法も進化を続けていきます。

付加価値をつけるための新たな精製方法

2000年代以降、中南米では生産者自ら精製施設(ウェットミル)を所有し、コーヒーの栽培だけでなく精製までを一貫して行うことも珍しくありません。その様な生産者たちは高品質なコーヒーを生産することで自分たちのコーヒーに付加価値をつけるべく、様々な精製にトライしています。

象徴的な例はコスタリカにおけるハニープロセスです。精製方法としてはパルプトナチュラルと同じなのですが、味づくりの観点から粘質物(ミューシレージ)をどの程度残すかを調整し、粘質物(ミューシレージ)を残す度合いによってホワイトハニー/イエローハニー/レッドハニー/ブラックハニーと細分化されています。

後者になるほど粘質物を残す度合いが高くなり、味わいもナチュラルに近づいていきます。ハニーと聞くと「ハチミツのような甘さのコーヒー」を想像しますが、語源は粘質物(ミューシレージ)を表すスペイン語(Miel)がハチミツと同じ意味を持ち、それが英語に訳される際にハニーになったと言われています。

近年では、コーヒーチェリーを気密タンクにいれて嫌気性発酵を行ったのちに乾燥させるというような方法(アナロビック)も生み出されています。これらの動きは、消費国側の「よりあたらしい味わいを」というニーズに基づきます。今までにない新しい味わいのコーヒーは消費国側で高く評価され、高値で取引される傾向があるためです。

国がスペシャルティコーヒーの生産を後押しするルワンダでは、ウォッシュト、ナチュラル、ハニープロセス、アナロビックの4つの精製方法をおこなっている精製施設もあるほどです。

このように、生産者は栽培だけでなく、味わいに大きく影響する精製工程にも工夫をこらし、コーヒーの多様性を生み出しています。質の高い精製によって生み出された素晴らしいコーヒーは付加価値がつけられ、市場でも広く求められます。

同じコーヒー豆でも精製方法によって価格が変わることがあるのは、このような理由からです。

精製方法は味の“優劣”ではなく“多様性”

おいしいと感じる味わいは人それぞれ異なるため、コーヒーショップはより多様な香味のコーヒーを揃えようとします。その手段のひとつとして「精製方法」があります。つまりコーヒーショップにとって「精製方法」は味の“優劣”ではなく“多様性”です。

様々な香味のコーヒーを揃えることで、コーヒーショップはお客様に様々な“おいしさ”を提供します。これによってわたしたちは自分の好みにあったコーヒー豆を選択し、コーヒーライフをより楽しむことができます。

飲んでいるコーヒーの精製方法を確認する方法

お店によって表記方法は違う

スペシャルティコーヒーを扱うお店の場合、シングルオリジンの商品パッケージやネットショップの商品ページには精製方法が明記されています。例えば、スターバックスコーヒーでは「加工方法」、丸山珈琲や猿田彦珈琲では「生産処理」という項目に精製方法が明記されています。堀口珈琲では「精製」もしくは「PROCESSING」という項目に明記をしています。

商品名でも精製方法は確認できる

スペシャルティコーヒーの専門店では、ナチュラル精製やハニープロセスの商品の場合、商品名の末尾に「〇〇 ナチュラル」や「〇〇 ハニー」と表記されることが多いです。この場合、精製方法の表記がない商品はウォッシュトになります。

店員さんに聞いてみよう

お気に入りのコーヒーに出会った場合、ぜひその豆の精製方法を確認してみてください。自分好みのコーヒーを探す重要な手掛かりがそこに隠されているかもしれません。店頭で購入される際、もしわからなければ店員の方に「この豆の精製方法は何ですか?」と聞いてみましょう。きっと喜んで色んな情報を教えてくれますよ。

精製の違いを楽しめれば、あなたもコーヒー通の仲間入り!

味わいの違いを知るために、まずは精製方法の違いでコーヒーを飲み比べてみましょう。おすすめはエチオピアのコーヒーです。エチオピアではウォッシュトとナチュラルの両方で精製を行っていることが多いので、精製方法による違いをわかりやすく感じることができます。

また、同じナチュラル精製のコーヒーで生産国による違いを飲み比べてみるのも楽しいですし、スマトラ式のコーヒーを味わってみてその唯一無二の香味を堪能してみるのもおすすめです。

味わったことのないコーヒーの香味に出会い、自分の好みの精製方法を発見すれば、コーヒーライフがぐんと楽しくなります。その日の気分にあわせて精製方法を選ぶのも素敵な楽しみ方です。「今日はナチュラルのコーヒーにしようかな」なんてセリフ、カッコよくないですか?

まとめ

コーヒーチェリーから種子を取り出して生豆を得るために、果皮や果肉などの被覆物を除去し、水分を除去する(=乾燥させる)工程を「精製」と呼び、「どの状態で乾燥されるか」で4つ精製方法に分類され、コーヒーの味わいにも違いが表れます。

| 精製方法 | 乾燥工程/味わいの特徴 |

|---|---|

| ナチュラル | 果実のまま乾燥させる方法。熟したベリー系の果実、ワインやウイスキーを思わせる芳醇な味わい。 |

| パルプトナチュラル | 果肉を除去し、粘質物を残した状態で乾燥させる方法。味わいはウォッシュトとナチュラルの中間のイメージでほどよい果実の風味や甘さ。 |

| ウォッシュト | 果肉と粘質物を除去した状態で乾燥させる方法。きれいな酸やクリーンな味わい。 |

| スマトラ式 | 果肉と粘質物を除去後、生乾きの状態で被覆物を除去し、種子の状態で本格的な乾燥をさせる方法。トロピカルフルーツ、ハーブ、森の湿った土などの個性的な味わい。 |

スペシャルティコーヒー市場の発展と共に、生産者は栽培だけでなく、味わいに大きく影響する精製方法にも工夫をこらし、コーヒーの多様性を生み出しています。

コーヒーの精製方法の違いを理解し、コーヒー豆を選ぶ際の基準の一つにぜひ「精製方法」を加えてみてください。

きっとコーヒーライフが2倍も3倍も楽しくなりますよ。